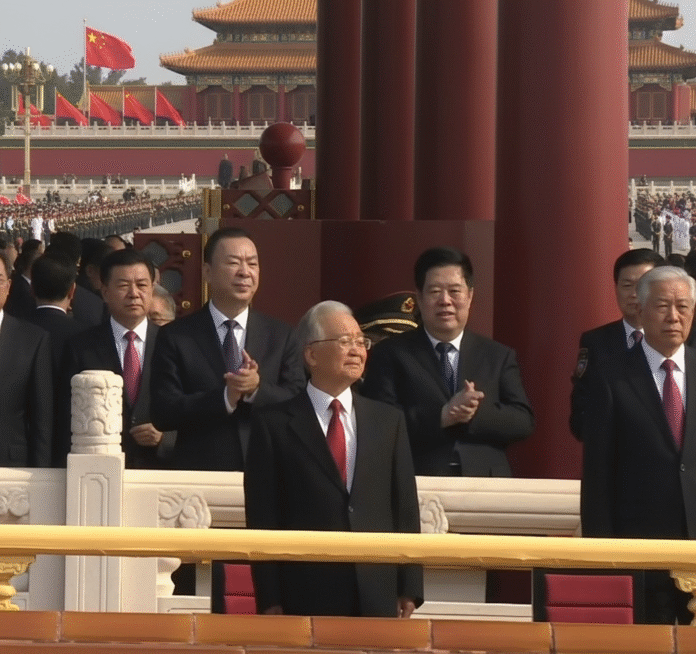

【觀view吃瓜】9月3日天安門閱兵式的餘波仍在持續發酵。從溫家寶疑似流淚的瞬間,到胡春華獲得的6秒特寫,再到習近平罕見的畫面處理方式,每一個細節都被置於放大鏡下反覆審視。與此同時,一個看似無關的數字——”150″——在網絡空間掀起了搜索狂潮,折射出公眾對政治信息的敏感與渴求。

然而,當我們試圖從這些碎片化的畫面中拼湊出權力變局的全貌時,是否應該先問一個更根本的問題:在高度管制的信息環境中,我們真的能從鏡頭語言中準確解讀出政治密碼嗎?

溫家寶“痛哭”

一張疑似溫家寶在天安門城樓上流淚的照片成為網絡熱議的焦點,被解讀為元老對現狀的不滿甚至對未來的憂慮。這種解讀確實富有戲劇性,也迎合了某些觀察者的政治期待。

但我們必須對此保持高度警惕。首先,照片的真實性如何驗證?在AI技術日益成熟的今天,圖像造假已非難事。其次,即使照片屬實,單一瞬間的面部表情能承載多少政治信息?風沙、強光、身體不適,甚至是對某個具體場面的自然情緒反應,都可能導致類似的表情。

更重要的是,這種”讀心術”式的分析方法假設我們能夠準確解讀他人的內心世界,而忽略了人類情感表達的複雜性和多義性。將單張照片上升到政治表態的高度,實際上是一種危險的過度解讀。

分析者往往傾向於尋找支持自己預設立場的證據,而忽略其它可能的解釋。如果你相信政治體系存在裂痕,那麼溫家寶的”流淚”就會被解讀為不滿;如果你認為領導人健康有問題,那麼任何行動緩慢都會被視為證據。

這種選擇性注意不僅會扭曲我們的判斷,還會讓我們錯過真正重要的信息。當我們已經有了結論並在尋找證據時,我們實際上是在進行一種倒推式的”驗證”,而非客觀的分析。

胡春華6秒鏡頭

央視給予胡春華長達6秒的特寫鏡頭,在副國級官員中確屬異常,被部分觀察者視為”接班人”信號的回歸。這種分析建立在一個未經證實的前提上:央視的鏡頭分配完全按照政治地位進行精確計算。

事實上,導播團隊需要考慮的因素遠比政治排序複雜——畫面構圖、現場光線、人員走位、甚至某個瞬間的表情都可能影響鏡頭停留時間。更關鍵的是,即使鏡頭安排確實有政治考量,6秒與3秒的差別是否足以支撐”接班人”這樣重大的政治判斷?在樣本量如此有限的情況下,任何微小變化都可能被過度放大。

張又俠“升格”

張又俠與退休常委張高麗同框4秒的畫面,被解讀為其地位已”升格”至與常委同級。這種視覺上的”並列”確實容易產生等級暗示,但我們不能忽略其他可能性:現場走位、安保路徑、禮儀安排等因素都可能造成暫時的並肩站立。

真正的政治信號通常需要在多個場合、多種形式中得到一致性體現。如果僅憑一次同框就判斷”升格”,我們實際上是在進行一種高風險的政治賭博。

過度解讀的衝動

在信息稀缺的環境中,人們傾向於從有限的線索中提取過多的信息。一個6秒的鏡頭被解讀為接班人信號,一張照片被視為政治表態,這些都體現了這種傾向。

這種過度解讀的根源在於我們對不確定性的不適感。面對模糊的信息,大腦會自動填補空白,構建一個看似合理的完整故事。然而,這種”腦補”往往會讓我們偏離真相。

一次鏡頭安排、一張照片、一個數據點,都不足以支撐重大的政治結論。

“150歲”現象的深層解讀

關於習近平與普京談論”長生不老”的對話引發的網絡熱潮,特別是”150″在微信搜索量暴增9650%的現象。

在中國嚴密的網絡審查和信息管控下,一段如此敏感的對話如何能”意外流出”並在網絡上迅速傳播?這是否可能是一種被精心策劃的”非官方”信息釋放,旨在測試民意、轉移視線,或是為某種政治目的服務?

這種質疑並非無的放矢。在高度管制的信息環境中,任何看似”意外”的信息流出都值得懷疑。有時候,讓公眾相信他們獲得了”內幕信息”,實際上可能是一種更高級的信息操控手段。

習近平畫面處理:健康揣測還是策略調整?

關於習近平在此次閱兵中缺少全身鏡頭和與李強同框畫面的現象,以及其在台階上的表現,分析者普遍將其歸因於健康狀況或政治考量。

政治變化往往是漸進的過程。我們需要通過連續的觀察來驗證初步判斷,而不是基於瞬間現象下定論。真正有意義的政治信號通常會在以下方面得到持續體現:

- 人事變動和職務調整

- 重要會議的座次安排和發言順序

- 官方媒體的報導頻率和版面位置

- 公開活動中的互動模式

9月3日閱兵式確實提供了一些值得關注的觀察點,但我們需要以更加審慎的態度對待這些信息。政治分析的價值不在於提供確定性的答案,而在於提供思考的框架和觀察的角度。

在高度管制的信息環境中,人們對政治信號的渴求是可以理解的。但正是在這種情況下,我們更需要保持理性和批判精神,避免被自己的期待和偏見所綁架。