【觀點view・深度剖析】嵩山腳下晨鐘未歇,少林寺卻已風雲再起。原住持釋永信因醜聞落馬,印樂法師臨危受命接掌祖庭。外界或許未曾注意,這位新任住持在兩個月前已接受過習近平的「親自考核」。這場被官方精心安排的考察,為印樂法師的晉升鋪設了通道,也將少林寺的人事變動與國家宗教政策緊密相連。

變局突至:少林寺的「禪房夜話」

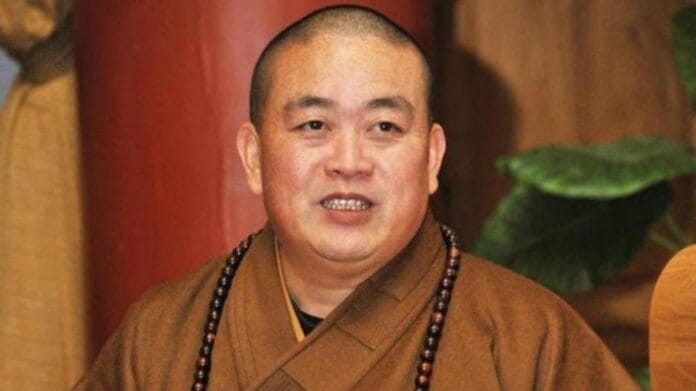

但就在數日之前,關於釋永信被查的消息已經在坊間流傳開來。最終,官方給出明確說法:因涉嫌挪用、侵占項目資金及寺院資產,長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子,釋永信遭到調查。這一事件,震動整個中國佛教界,更在國際媒體間掀起波瀾。

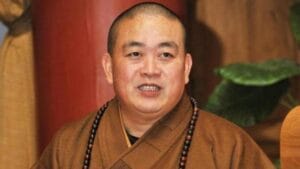

2025年7月29日清晨,嵩山腳下的少林寺迎來了一場罕見的清晨大會。寺內鐘聲未響,管理處卻早早張貼出一則紅底黑字的公告:「禮請洛陽白馬寺方丈印樂法師,任少林寺新住持。」這一紙任命,讓許多寺內外人士一時難以置信——在過去三十年裡,少林寺的名字幾乎與釋永信畫上了等號。

少林寺,不僅是中國佛教禪宗祖庭,更是國際上最具知名度的中國寺院。過去三十年,釋永信用市場化手法將這裡打造為一個全球化宗教品牌,吸引無數香客、武術愛好者與觀光客,也帶來了巨大的經濟利益。如今,當這位「CEO方丈」黯然謝幕,少林寺的未來將走向何方?

「考核」現場:印樂法師的政治登場

與釋永信的跌落同樣引人關注的,是繼任者印樂法師的「神速上位」。這位此前名不見經傳的洛陽白馬寺住持,為何能在眾多高僧中脫穎而出?關鍵線索,來自兩個月前的一場「高層考察」。

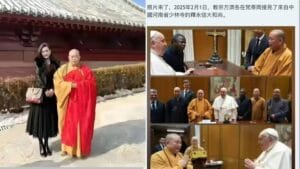

2025年5月19日,習近平總書記前往河南考察。按照新華社的公開報導,當日下午,習近平在省委書記劉寧、省長王凱的陪同下,首站考察洛陽軸承集團,隨後即驅車來到中國佛教的發源地——白馬寺。此行重點,是「了解佛教中國化和寺院文物保護情況」。在新華社發布的現場照片中,白馬寺方丈印樂法師身著袈裟,緊貼習近平右側,神情恭謹。

這場「陪同」,絕非隨機安排。時事評論員蔡慎坤在社交平台X上點評:「這種具有政治意義的考察安排,顯然是精心醞釀的政治信號。」尤其在釋永信即將落馬的敏感時機,印樂法師的高規格亮相,幾乎就是一場非正式的「領導考核」。用坊間的話說,就是「上頭看過、點過頭的人」。

宗教中國化:「親自部署」的新紀元

習近平在白馬寺考察期間,特別強調了「宗教中國化」的路線。他指出:「白馬寺見證了佛教傳入、發展並不斷中國化的進程。歷史證明,堅持我國宗教中國化方向是完全正確的,要積極引導宗教同中華優秀傳統文化相融合,與社會主義社會相適應。」

這番講話,實質上是給未來中國佛教發展和寺院管理定下了「政治底線」——宗教必須服從於國家、服從於社會主義路線。從釋永信「失控」的市場化經營到印樂法師的「高分考核」,這場人事更迭,正是「宗教中國化」新時代的縮影。

在過去十年,中國官方對宗教的管控日益收緊。從基督教教堂的「拆十字架運動」、伊斯蘭宗教活動的嚴格限制,到佛教寺院的「去市場化」、「去國際化」政策,黨的力量正滲透進每一個寺院、每一條香火。

少林寺這一換帥事件,正是這種權力滲透的「突出案例」。釋永信因「經濟問題」和「作風問題」被查辦,釋印樂則因「政治可靠」和「路線正確」被提拔。這背後,是一整套圍繞宗教中國化展開的「考核制度」:宗教領袖必須絕對忠誠於黨,並接受來自最高層的直接「面試」。

權力與清流:寺院人事的「中央集權」

從歷史角度看,中國佛教的寺院人事長期受制於官方。自清朝以來,住持的任命權往往牢牢掌握在地方乃至中央手中。進入二十一世紀,隨著寺院經濟價值與國際影響提升,住持一職更成了炙手可熱的「香餑餑」。

釋永信能夠在少林寺掌權三十年,背後除了其個人能力,也離不開地方政府乃至中央的庇護與默許。然而,當權力與資本結合,便難免滋生腐敗。釋永信的落馬,既是個人道德問題,也是體制運作的必然結果。

印樂法師的上任,則標誌著寺院人事進入更「集權化」的時代。此次調任,不僅是寺院內部的事務,更是黨政一體、中央統籌的「政治工程」。未來寺院住持的產生,恐怕不再是佛教界內部推舉,而是以「政治考核」為核心的選拔模式。

嵩山之下的新「定力」考驗

少林寺的未來,無疑會更加「乾淨」——至少,在官方的監督下,寺院資金、項目運作、對外交流都將被置於更嚴格的政治審查之下。但這種「規範化」的背後,也意味著少林寺可能失去過去那種充滿活力、敢於創新的精神。

釋永信之所以能將少林寺打造成國際知名品牌,靠的是高度市場化、全球化的運作思路。而這種思路,正是現今「宗教中國化」政策下被警惕、甚至被否定的方向。

印樂法師能否在嵩山之下展現新的定力?他既要守住「政治底線」,又要讓少林寺繼續在國際上發聲,這將是一場極其困難的「高空走鋼絲」表演。

寺外聲音:信眾、武僧與地方利益

這場人事更迭,除了權力博弈和宗教管控,還有一個不容忽視的維度——地方利益。少林寺每年吸引數百萬遊客,帶動整個登封地區的旅遊、餐飲、交通、武術培訓等產業。過去三十年,釋永信與地方政府結成「利益共同體」,一起將少林寺打造成「世界品牌」。

如今,這一格局將被打破。地方政府雖然表面支持中央決定,但對失去「自留地」的主導權難免心存憂慮。而寺內的武僧、工作人員和普通信眾,則更關心未來寺院的管理方式是否會變得「過於僵化」,影響他們的日常生活與利益。

在微信、抖音等社交平台,有不少信眾表達了對釋永信的惋惜,也對印樂法師能否「管好少林」表示觀望。一位來自廣東的香客在網上留言:「釋永信有問題該查,但換人之後,少林寺還能那麼熱鬧嗎?」

國際效應:中國宗教治理的樣本意義

少林寺的變局,不只是一個寺院的故事,更是中國宗教治理的新樣本。近年來,中國積極推動「宗教中國化」,強調宗教必須在黨的領導下發展,並與社會主義核心價值觀相結合。這一政策已經在天主教、基督教、伊斯蘭教等領域產生深遠影響。

佛教作為「本土宗教」,過去相對自由,但如今也被納入「嚴格監管」的新格局。少林寺住持的人事更迭,預示著未來更多寺院將面對類似的「政治考核」。在國際輿論場上,這一趨勢既被解讀為「中國特色」,也引發了「宗教自由」的熱議。

權力、信仰與未來

釋永信落馬、印樂法師「考核」上位,這不僅是一次普通的寺院人事調動,更是中國權力結構、宗教治理與社會管理多重因素交織的縮影。

未來的少林寺,或許將更為「乾淨」和「規範」,但也更加「政治正確」和「高度一致」。在這樣的制度設計下,如何平衡「信仰純粹性」與「政治效忠」、如何在國際舞台上維護中國佛教的話語權,將成為印樂法師乃至整個中國佛教界難以迴避的課題。

嵩山腳下,晨鐘暮鼓依舊,但少林寺的故事,注定將由權力與信仰共同書寫新的篇章。