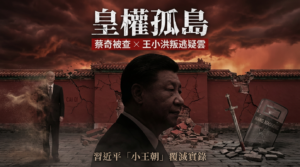

【觀view中南海秘聞獨家深度分析】2025年10月即將召開的中共十九屆四中全會,尚未開場已因一份網絡流傳的「九常委名單」而將輿論推向高潮。傳言稱習近平將卸任總書記,由丁薛祥接任,並涉及多位高層人事異動,這一罕見的組合迅速引發國際社會和中國體制內外的高度關注。這份名單,究竟是中南海權力運作的真實預演,還是輿論場上的心理戰產物?權力格局是否真將迎來重大調整?本文將梳理傳聞細節,結合中共組織運作慣例、當前國內外形勢與深層政治邏輯,獨家深度剖析四中全會前夜的中南海權力棋局,並探討這一波動將如何影響中國未來十年乃至全球格局。

四中全會定檔 九常委名單引爆輿論

2025年7月30日,中共中央政治局召開會議,正式確定四中全會將於10月舉行。這一消息本身並不出乎意料,卻因為網路流傳的一份「九常委新名單」而掀起了坊間輿論巨浪。自2012年習近平上台以來,中南海最高層的權力格局始終緊盯於「習核心」周圍,任何關於權力交接、常委更替的風吹草動都備受關注。而這一次,所謂「習近平卸任總書記,由丁薛祥接棒」的傳言,無疑是近年來最具顛覆性的政治謠言之一。

但謠言也好,內幕也罷,四中全會前的「氣氛」確實已經不同往年。本文將綜合各方觀察、消息源、體制運作邏輯與國際背景,深度剖析這場看似撲朔迷離的中南海權力大戲,並嘗試回答:習近平的權力格局,真的面臨重大調整嗎?

九常委名單的細節與邏輯矛盾

流傳的九常委名單如下:

- 國家主席/軍委主席:習近平

- 中共總書記/中央軍委副主席:丁薛祥

- 國務院總理:陳吉寧

- 全國人大委員長:李強

- 政協主席:蔡奇

- 書記處第一書記/中央黨校校長/中辦主任:尹力

- 中紀委書記:張國清

- 中央軍委第一副主席/政治局常委:張又俠

- 常務副總理:袁家軍

1. 權力分割的可能性?

習近平「卸任」總書記,卻仍保留軍委主席和國家主席,表面上是權力下放,實際上卻意味著三權分立的極端版本:黨、軍、國家首腦各有其主,類似於鄧小平晚年「垂簾聽政」時期的權力配置。這在中共歷史上並非全無先例,但每一次都意味著政局險峻、內部博弈激烈,如華國鋒、胡耀邦、趙紫陽時期皆有相似情境。

但當下與80-90年代不同,習近平已將「核心」個人化、制度化,所有重大決策都圍繞其本人生產,權力分割將帶來內部不穩與信號混亂。此時拋出這樣一份「過渡名單」,更像是對外界焦慮的消耗品,而非真實的政治設計。

2. 軍人入常的異常信號

張又俠作為現任中央軍委副主席,若以軍人身份進入常委,這將是自1997年劉華清之後的首例。過去二十年中共堅持「黨領軍、文官領黨」的慣例,軍人入常被視為特殊時期的特殊安排──通常意味著黨內對安全形勢極度不安,或對文官集團缺乏信任。

張又俠入常,若真如此,可能說明安全體系在未來幾年將更強化對內維穩、對外強硬的思維模式,這對外界來說不是好消息。

3. 王滬寧、李希出局的疑點

王滬寧作為「習思想」的首席文宣設計師,過去七年位居常委,對意識形態、對台政策、香港治理等均有深度參與。其出局並無明確「失誤」,反而台灣2024年選戰後北京對台策略被視為「有效逆轉」。而李希作為中紀委書記,反腐風暴正盛,尚未到任期末期,提前離任在中共近三十年史無先例。

除非發生政變式清洗,否則這樣的調整缺乏合理性。

4. 職務安排的「違規」與邏輯矛盾

如尹力以「中央書記處第一書記、黨校校長、中辦主任」身份入常,既無歷史先例,也不符常委權責分工邏輯。而丁薛祥無軍方經歷卻成軍委副主席,亦屬反常。再加上大量現任政治局委員若升入常委,會導致政治局委員「青黃不接」,難以維持正常運轉。

這些「違例」安排,讓名單的真實性存疑。

權力傳聞背後的真實政治生態

1. 習近平為何可能不會「主動讓權」?

習近平上台後,通過反腐、軍改、深化黨領導等一系列措施,徹底粉碎了江、胡時代的集體領導格局。權力高度集中於「習核心」,並以十九大、二十大修改黨章為「習思想」埋下理論根基。

2023年後,國內經濟持續下行、地方債務危機、房地產泡沫、青年失業率高企,社會不滿情緒蔓延。這種情勢下,習近平若在此時卸任總書記,既無法保證自身與家族安全,也可能引發體制內外權力真空。更何況,2024-2025年,全球地緣政治波動、台海局勢緊張,美中博弈進入「零和」階段,習近平本人極度強調「國家安全」和「政治安全」高於一切。

在這種環境下,習近平「主動讓權」的概率極低。即便需要「過渡」或「緩衝」,也會以更隱蔽、更漸進的方式進行,不會以一張「九常委大換血」的名單高調示人。

2. 「內部不穩」與「外部壓力」的雙重倒逼

2024年以來,中共高層頻傳「內鬼」、軍方高層震盪(如何衛東、苗華等案懸而未決),地方財政頻臨破產,社會信心下滑。國際上,美國聯合G7盟友、日韓澳等國圍堵中國高科技、金融、地緣戰略。中國經濟增長動能疲軟,外資加速撤離,人民幣貶值壓力大增。這一切,使習近平必須在「強權穩控」與「技術調整」之間尋找平衡。

但現實上,所謂「集體領導回歸」的條件尚未成熟。中共體制內缺乏有實力、有號召力的替代者。即便習近平本人有意培養「接班人」,也只會選擇極為忠誠、可控的「過渡型」人物──如丁薛祥、蔡奇等──而不會輕易將核心權力交出。

3. 謠言背後的「輿論管理」與「心理戰」

本輪九常委名單的流傳,其實折射出中國社會內外對「變局」的焦慮。體制內外的不同派系、海外時評人、利益集團、國際觀察家,均希望通過各種「消息」影響預期、發酵輿論。這種現象本身,證明了中共體制的不透明與高度不確定性。

過去幾年,每逢重大黨代會、全會前夕,都會有各種「爆料」流傳,其實大多數都是輿論試探與心理戰的產物。真正的權力格局往往在最後一刻才揭曉,而此前的所有陣仗,更多服務於「內部測試」和「輿論消毒」。

中美博弈與全球變局:高層人事的國際變量

1. 外部環境加劇「穩控」心態

近年來,中美關係由戰略競合進入全面對抗。無論是科技封鎖、貿易戰、台海危機,還是俄烏衝突、南海軍演,都讓北京決策層感受到「敵在環伺」的壓力。此時的權力更替,會被外界解讀為「政局不穩、權力鬥爭加劇」,導致外部敵對勢力乘虛而入。

因此,即使內部存在「換班」需求,高層也會優先選擇「穩定為主、不動為上」的策略,把權力調整壓縮到最低、節奏放到最慢。

2. 科技戰與經濟困局的雙重挑戰

美國對中國的「晶片戰」已進入新階段,AI、大數據、半導體、通訊等領域全面封鎖。國內則面臨青年失業率高企、地方債危機、房地產泡沫、消費低迷等結構性困難。此時進行大規模人事調整,無疑會加劇市場恐慌和社會不安。

這也是為什麼近年來中共「人事穩定壓倒一切」,寧可犧牲政策效率,也要維持高層表面上的團結與權威。

四中全會的真正看點:內循環還是內鬥?

1. 政策轉向,還是維權本能?

從2018年起,習近平提出「雙循環」「共同富裕」等口號,但政策執行上卻出現明顯搖擺。2024-2025年,中央加碼「國家安全」法規、強化黨對經濟與社會的全面領導,監管加嚴、民間創業受限。這其實是「維權本能」超越「政策理性」的結果。

四中全會的真正議題,很可能不是人事調整,而是如何應對經濟下行、社會風險、外部壓力的「應急方案」。所謂常委名單,不過是煙幕彈。

2. 「集體領導」難回頭,「一尊體制」如何自保?

2012-2025年,中共最高層從「九常委集體領導」一步步收斂到「七常委—一尊制」。這種體制雖然提高效率,但也導致權力過度集中,決策風險加大,體制內外怨氣積聚。一旦遇到重大失誤或外部衝擊,轉圜空間極小。

即使有「丁薛祥接棒」這樣的過渡設計,也只會是過渡,不會意味著真正的集體領導回歸。在習近平有生之年,權力的核心必然牢牢鎖在「習家軍」手中。

觀察中南海的正確姿勢

四中全會還有數月,各種名單、傳言將繼續沸騰。但真正值得關注的,不是某個常委的進出,而是:

- 權力高度集中體制下,如何應對內外危機?

- 經濟困局與社會壓力會否倒逼體制變革,還是進一步強化維穩?

- 中共高層的「穩控本能」會否導致決策僵化?

中共高層的任何重大調整,都將對全球政治經濟格局產生深遠影響。但歷史經驗告訴我們,權力體制的真正變局,往往發生在最不被預期的時刻。

距離四中全會還有三個月,謠言只會愈演愈烈。真正的答案,只有時間才能給出。

本報導基於公開資訊與多方分析,具體人事安排仍待官方正式公布。但一個可以確定的現實是:

在全球風暴與內部壓力交織的2025年,中南海的每一個細節,都牽動著中國未來與世界格局。