2025年7月23日上午,东北大学矿物加工工程专业的大三学生,在老师带领下前往中国黄金集团内蒙古矿业有限公司某铜钼矿选矿厂参观学习浮选工艺。不幸的是,在学习过程中,脚下的金属格栅板突然脱落,导致6名学生和1名老师跌入下方的浮选槽内。尽管救援人员在47分钟后将他们救出,但6名学生均已不幸身亡,只有带队老师幸存,但受伤严重。

浮选槽为何“致命”?

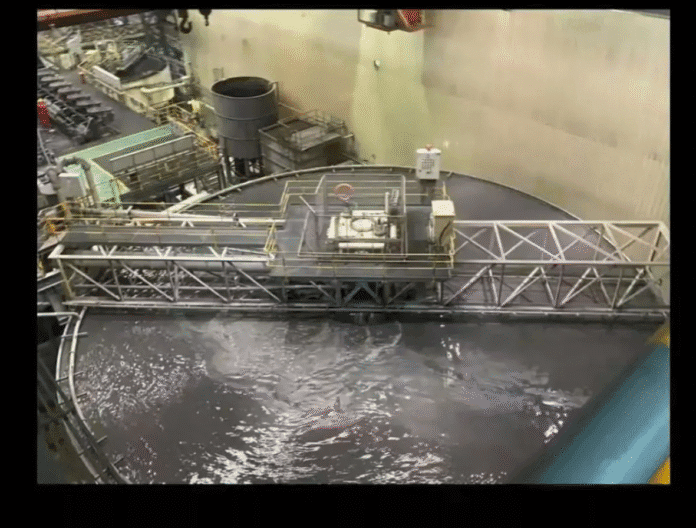

浮选槽本质上是一个深达五六米、装满矿浆的大型容器。矿浆是一种由磨碎矿石、水和化学药剂混合而成的粘稠液体,类似泥石流,密度远高于水。部分浮选槽温度甚至可达60℃,有烫伤风险。人掉入其中,除了立刻被吞没外,还会遭遇以下多重致命危险:

- 化学腐蚀:矿浆含有多种化学药剂,对皮肤和呼吸道均有强烈刺激与腐蚀。

- 矿料摩擦:大量细碎矿石颗粒对身体造成擦伤、创伤。

- 机械搅拌:浮选槽底部设有搅拌装置,极易导致严重机械伤害。

- 高温烫伤:部分矿浆高温,可造成热损伤。

“溺亡”这个说法,其实是最体面的表述,实际过程远比溺水残酷得多。

为什么会出事故?责任何在?

事故的直接原因,是浮选槽上方的金属格栅板突然脱落。有学生反映,厂区平时很少有人通过这里,参观当天反而一下子站上去7人,可能超过了承重能力。

但据行业标准,这种格栅板应能承受每平方米250公斤的重量,实际7人分散站立的重量远未达到极限。这说明格栅板极有可能因长期腐蚀、维护不善、年久失修等原因,早已结构失效。

值得一提的是,该企业今年2月才宣布更换过浮选车间的格栅板,7月初还刚召开过安全生产会议,结果半个月后便发生如此惨剧,令人痛心。

此外,作为高危生产区域,浮选槽本不应成为学生、访客的参观路线。无论是企业还是校方,对参观路线的设置、安全提示、人员管控等方面,显然都存在重大疏漏。

事故背后的人生与现实

这6名学生,大多出身农村或工薪家庭,选择地矿类专业,往往只是希望毕业后能找到一份稳定工作,早日减轻家庭负担。在中国地矿行业,就业稳定、收入可观,本科毕业生甚至有机会去非洲淘金,这对许多经济条件一般的家庭而言,是难得的机遇。

但这次事故,带走了6个家庭唯一的希望。许多遇难学生的父母已年近五十,大多是独生子女,家境并不宽裕。一个孩子能考进东北大学,背后是多少家庭的艰辛和希望。事故让人唏嘘,也引发了全社会对“安全生产”与“良心教育”的深刻反思。

谁该负责?如何避免悲剧重演?

- 企业的安全主体责任

矿业公司必须严格执行安全生产制度,对设备、设施定期检修和维护,杜绝任何安全隐患。格栅板质量与耐腐蚀性是事故关键,企业是否存在偷工减料或维护不力,理应接受独立调查。 - 学校的管理与风险评估

校方在组织学生实习、参观时,应提前对实习地点进行安全评估,并确保有充分的安全培训与应急预案,绝不应将学生暴露在高危区域。 - 安全文化的建设与落实

此次事故再次暴露出部分企业、学校只重“考察学习”,忽视“底线安全”的短视做法。安全会议、整改措施不能沦为形式主义,必须有切实执行与定期追踪。

结语

6名东北大学学子的悲剧,是一起完全可以避免的安全生产事故。它刺痛了社会的神经,暴露出当前企业安全生产、教育实习和监管之间的系统性缺失。唯有吸取